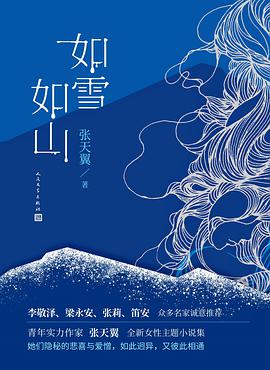

《如雪如山》:细腻笔触下的人性洞察

很久没有读中国作家写的小说了,更别提是还活着的(?这什么形容哈哈)。正好 H 同学从国内带了这本的纸质书,遂借来读之。一共有七个短篇。

《我只想坐下》

挤火车就是中国社会的缩影。挤,可能是人口大国生活的底色。

这篇小说不仅展现了中国社会的缩影,更展现了女性在中国社会的缩影:坐下是多么的困难,坐下要付出什么代价。没有买到坐票,因为家里重男轻女,以「锻炼锻炼」为由不给女儿花钱;和同学一起挤座位,只要稍微少占一点空间就有人塞进空隙;去上个厕所,回来座位就被人占了;碰到一个帅气列车员,一开始好心得让人脑子里开始播放偶像剧,终于在乘务室谋得一个座位,但最后发现想象中的偶像剧现实里却是犯罪剧:列车员趁她睡着猥亵她。但好不容易谋来的座位,点破可就没有了,权衡半天选择忍下,还试图宽慰自己「他是太喜欢我了才摸我」,「隔着衣服能摸到啥」,抑或是「就当免费按摩」。把火车上的座位换成现实生活中的一份工作,一个机会,都是一样的。

这一夜的种种,才是真正的生命科学。要恶,要稳准狠,才能不吃亏,不受罪,才能有地盘,有座位。火车是一座上大课的阶梯教室,一切“为人处世”的道理都在这儿吃一堑长一智,一切薄脸皮都迅速厚起来,有些是真厚,有些是挨了掌掴后的肿。

《地上的血》

《地上的血》说的是妈妈再嫁,女儿第一次拜访妈妈和继父新家的故事。继父是曾经的老师,餐桌上大家都维持着一个和谐,甚至于是过于「快乐」的气氛。妈妈和继父的新家主要都是继父的东西,父亲以前亲手做的书柜也没有带来,暗示妈妈斩断过去,也暗含着女儿在这个家的地位尴尬。

第二段话锋一转,开始说起小时候父母关系很不好,父亲一直没有什么成就,总觉得自己怀才不遇,还怪自己的妻子拖累了自己,还家暴。夹缝中,母亲和女儿关于月经的交流成为了一个小小的堡垒,是她们之间最隐秘最私人的纽带,在这里没有这个窝囊废父亲的容身之处。

结果半夜在继父家,女儿来了月经,弄脏了床单,还找不到卫生巾。女儿这才知道母亲已经绝经了。情急之下母亲差继父出去买,却让女儿觉得独属于和母亲的那条纽带被外人玷污了。虽然微妙的生气失望很快又被「正常」替代,但有什么东西已经永远消失了。小说结尾是母亲在卫生间地上看到了女儿遗留的一滴经血,送走女儿回来后,地板已经湿漉漉了,那一滴血自然也不见了,母亲的心里发出一声沉默的呼嚎。母亲也终于意识到,有什么东西已经永远消失了。

自己和老妈交流月经并不多,大约除了当年生病那会儿,但也随着问题的解决不需要再提了。不过成长中,和老妈的关系也是有类似变化的。从最初自然的依赖,有什么都会想先和老妈说,到现在基本上一周通一次话,不耐心的我还时常不愿意分享太多,所以听她说居多,细细想来真的不知道是什么时候变的。是高中寄宿之后吗?还是大学离家之后?还是谈恋爱之后?还是出国之后?还是某一次巨大的争吵之后?还是在某一次挫折时真正意识到人生只有靠自己的时候?这篇小说抓住了这样一个 pivot moment,不过在日常生活中,这种 pivot moment 可能早已随琐事埋葬在记忆深处了。

《泳客》

蛮长的一篇。描写的是一个游泳馆里两位女性的聚散。文章的开头和结尾其实都花了很多篇幅写游泳馆的工作人员,每一个角色都很有特色。除此之外还提到一个性骚扰的男的,女主被骚扰过后选择了沉默。

中段女二号终于登场,白色的泳帽泳衣,耀眼夺目,游泳水平也很高。经过很长时间女主终于和她说上了话,还接受了她的游泳指导。女主借给她洗发膏,女二借给她卫生巾,关系慢慢拉近。一天,女二被那个性骚扰男摸了之后选择抗争,女主帮她说了话,算是「成功」逼迫骚扰男道歉。女主趁机想邀请女二一起吃个饭,不过被拒绝了。过了很久女二才再次归来,女主再次邀请一起吃饭,女二婉言拒绝,还在洗澡的时候似乎刻意地给女主看了她剖腹产的伤疤,后来女二再也没来过。

一开始我以为剖腹产伤疤的意思是女二要回家陪孩子,没时间一起吃饭😂最后看了网上的说法原来是有拒绝爱情之意。行吧,这我就觉得略微有些没意思了……不过也可以理解可能会觉得有些困扰吧……

《纪念日》

《纪念日》说的是一个出轨的故事,至少算是精神出轨吧。女主工作上遇到一个很有个性很有才华的摄影师,然后不知道怎么就被吸引了。女主有一个从初中就开始交往的丈夫,是一个按照女主的说法「有实用价值但是没有审美价值的人」。他当前在埃塞俄比亚工作,所以也给她和摄影师的关系创造了客观条件😂在认识一年之后的纪念日,女主在宾馆房间看到了、听到了摄影师上厕所,然后就幻灭了😂说实话写出故事梗概之后觉得这个故事实在是有些老套,好在作者可以细细描绘人物心理,才让这个故事看着没有那么无聊。

但我还是忍不住吐槽:为什么男艺术家有「个性、才华」就会吸引「文艺青年」女性啊?说实话我通篇读下来觉得这个人好装……明显还是会帮她修补家里各种东西的丈夫好啊,说人家没有「审美价值」那是因为你根本就没有审美吧?最让我无语的就是摄影师那段说什么「我遇到心仪的女人就会剃头,这样头发长度就能表示喜欢了她多久」之类的,我真的要吐啊……如果性转,这种故事完全不会发生,感觉是因为女性在现实生活中成为不了这样的人,但是其实想成为这样的人,就诞生一种「自己做不了就拥有一个这样的恋人的心理」吧……我其实对出轨这种事可以理解,但是你都出轨了,为什么不吃点好的啊???!

《春之盐》

《春之盐》说的是一个产后抑郁的新手母亲的故事。故事中「我」和「她」解离,是抑郁症的一个症状,也正和最近我读《病隙碎笔》中史铁生使用「我」和「史铁生」应和,是一种自我观察,自我剖析。读完给我一种《82年的金智英》里一小段的感觉。成为母亲最初的阶段可能是人最容易觉得自己被异化的时刻了,对于婴儿来说,你是子宫,你是乳汁的来源,自我都是要退到后面去的。如果此时再加上需要处理婆婆、母亲的关系,再加上一个窝囊废的丈夫,再加上所有人都对你的隐私和需求不管不顾,仿佛你就该是一切围着孩子转,肯定是得抑郁的。

《雪山》

《雪山》这篇是全书中最喜欢的~大概还是个人对这篇的主题比较有感(关于死亡),用不合适的形容就是看完这篇之后觉得前面的都有点『隔靴搔痒』。

故事说的是女主巫童和男友参加朋友的婚礼,晚上去商场买袜子时巫童遇到了儿时青梅竹马吴桐的母亲。初中的时候,在一次八百米测验中,吴桐为了帮巫童通过考试,用力过猛突发心脏病去世。从那以后,这两位女性的心里都留下了一个洞。读的时候一开始想到了《团地的两人》里也有类似的情节,但这篇小说还因为是男主帮女主之后去世就要更复杂一层。后面还联想到《海边的曼彻斯特》……后来看书友评论还有人说联想到了《情书》(似乎也是同名同姓,其中一位早亡的故事)。在生死面前人的 rationale 真是完全无可奈何………

这么简要的总结对这篇小说很不公平了,因为是里面的很多细节才铺陈出人物的心理、情绪等等,才让人觉得有很多感触。下面举一些例子:

其实巫童都不知道手在使劲,她好像劈面撞上一个冷气森森的黑洞。这妇人从黑洞里一步踏出来,念出一道咒语。咒语唤醒了另一个巫童——好多个巫童从大到小,按年纪排列,套娃似的一个摞一个,藏在她体内。一刹那,时间变得不是时间,她也想起自己不是自己,是一个逃犯。

这里描写的是巫童刚遇到吴桐妈妈的时刻,很喜欢这个「套娃」的说法,真的就是见到很久没见的亲戚的那种感觉。这段描写也激发起了读者的好奇心。

当时人都讲,你们俩同病相怜,一块堆儿好好过吧,跟别人不能说的话,跟对方说说,互相安慰,互相温暖。哪知道,同病是同病,疼法可是千差万别,我们俩比别的夫妻更说不到一起。 怎么会说不到一起? 比如老石跟我说,丽丽,我真羡慕你。我说,怎么呢?他说,你桐桐十三没的,我们朵朵没的时候都快十八了,你白疼了儿子十三年,我比你多损失五年。我说,这话可不对了,什么叫白疼,我倒情愿桐桐长到十八,多给我留五年的记忆。再说,你至少知道你朵朵长大了啥样,我桐桐一辈子是个毛都没出齐的小男娃。我每天走大街上,看见哪个小伙子都想:他要是成年了是不是这样,肩膀宽宽的?是不是那样,腿上汗毛重重的?……

这里说的是吴桐母亲和第二任丈夫。同病之间还互相「羡慕」真是特别细腻的观察!

曾经那么亲近,可她现在竟不记得吴桐的长相。都是零星印象,像一张照片撕得太碎,风又刮走了一些,剩下的碎片,有的有一点鬓角,有的有半边眉毛,似乎什么都在,只是拼不出一张面貌了。 她记得他脸色白白的,像他妈妈,皮肤皎洁,一颗痣一粒雀斑都没有,颧骨那一块像白瓷碗的弧。眉毛很浓,侧看是立体的,因为她总在他旁边,看得最熟的是侧面。他眼睛不太美,有些溜眼边,忧愁相,随他爸爸,但鼻子又很好,一个规规正正的六十度角。

「曾经那么亲近,可她现在竟不记得吴桐的长相」联想到前段时间看的《葬送的芙莉莲》里的一个片段:一位矮人战士当初信守和妻子的诺言一直在守护村庄,妻子已过世多年,他已经记不得妻子的长相了,但还在坚持守护村庄。可惜怎么敢开完这一句之后又详细的说了好多长相的形容!略微破坏了一点点氛围哈哈哈 🤣

也就这么多了。就像从后视镜里看远远的来处,只能看到一些变形的线条、形状。那些旧事的画面,小得像一只烟盒上的图案。水面像是到处漂着金屑,但伸手一捞,终究什么也没有。

感觉很多事,特别是有创伤的事,多年以后回忆就像如此形容。

对这篇小说唯一有些困惑的是花了很多篇幅来写商场构造(其实写得很好玩!),里面还有一段吴桐母亲帮隔壁售货员怼走变态男的故事,也很精彩,但感觉对于整体来说删了完全不影响…感觉作者还是有些贪心🤣个人觉得把这些素材拎出来单独写一篇商场里售货员姐妹们的故事应该会很好玩吧~

《拜年》

《拜年》这一篇也是很有意思的,算是第二喜欢的吧~故事里有两个家庭,一个是父亲曹啸东、母亲孙娟和球球组成的家庭;一个是画家高老师和妻子周奶奶组成的家庭。两家人的联系是孙奶奶带过小朋友球球。曹啸东表面上看起来是爱慕艺术和文化的人,但实际上艺术和文化对于他来说是一种给自己脸上贴金,获得别人的赞赏的工具,这源自他底层对自己的自卑和被别人看不起的恐惧。他对自己的女儿球球进行着独裁式的教育,《熊出没》就是低级的,逛画展是高级的,什么不能说,什么不能看全都监控着,妻子孙娟也被连带看短视频就会被骂。这种行为也展现出他的艺术学习只学着个皮毛。故事的展开是曹家到高家拜年。高家人显得有些意外,有些尴尬,后来才发现他们家里还「藏着」一个人。很久才发现原来他们有一个儿子,神神秘秘的,直到最后才发现原来他是刚刑满释放。知道这个消息之后,原本对高家无比敬仰的曹啸东突然变脸,说再也不来了。

小说中没有说高家的儿子高维伦是怎么走上犯罪道路的,依稀猜测可能和家庭的高压教育有关。小说最后的收束是高家去高老师哥哥高勇则家拜年,他家的儿子被枪决了,估计是和高维伦一起犯罪的。高勇则半身不遂,高正则最后都没上楼,不只是面对不了生病的哥哥,还是不想被勾起来两家人的儿子的往事。

结语

总体来说还是蛮喜欢这本书的,每一个故事读得津津有味。大多数评论和宣传都说这本书是「女性主题」,不过个人最喜欢的最后两篇却不是女性主题……可能我这人还是有点「反骨」,女性书写女性当然特别好,只是觉得近些年来这个被说的太多,个人有点审美疲劳😳尤其是《春之盐》那篇吧,给我感觉有点太工整了。作者的强项是细腻的描写,有些故事回味的时候觉得情节本身实在是有些套路,但是作者细腻的笔触把我给「骗」了哈哈哈~个人不是那么喜欢的是觉得作者有一点点想把所有东西都塞进去,虽然看的时候是蛮有乐趣的,但是我觉得删了好像也不影响,不知道为什么它们要存在……不过这主要是因为我个人比较喜欢 lean 的书写(虽然我自己写东西也是拉拉杂杂废话很多~